- 退職は2ヶ月前までに伝えないと非常識?

- できれば今すぐ辞めたい…。これって無理?

- 退職願いを受け取ってくれない場合の対処法は?

今の会社を辞めようと思ってます。

できれば今すぐにでも退職したいのですが、

ネットで調べると「退職は退職したい日の2ヶ月前までにいわないとダメ」という説明が多いです。

これってどういうルールなんですか?

会社を辞める時のルールについては民法627条という法律があります。

この法律によると「雇用契約は退職意思を伝えた日から2週間経過で自動的に終了する」というルールになっています。

ただし、これは「最低限のルール」ですから、

会社側と合意できるならこの法律と異なる辞め方をしても問題ありません。

また、相手がブラック企業である場合には2週間経たずに辞める方法もありますよ。

この記事では、少しでも早く会社を辞めてしまいたい!という方向けに、最短で会社を辞める方法を解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

こちらの記事もおすすめ

ホワイト企業の求人なんてどこにもないんだけど…

と苦しんでる20代の人は、

求人を探す場所をまちがえている可能性大です。

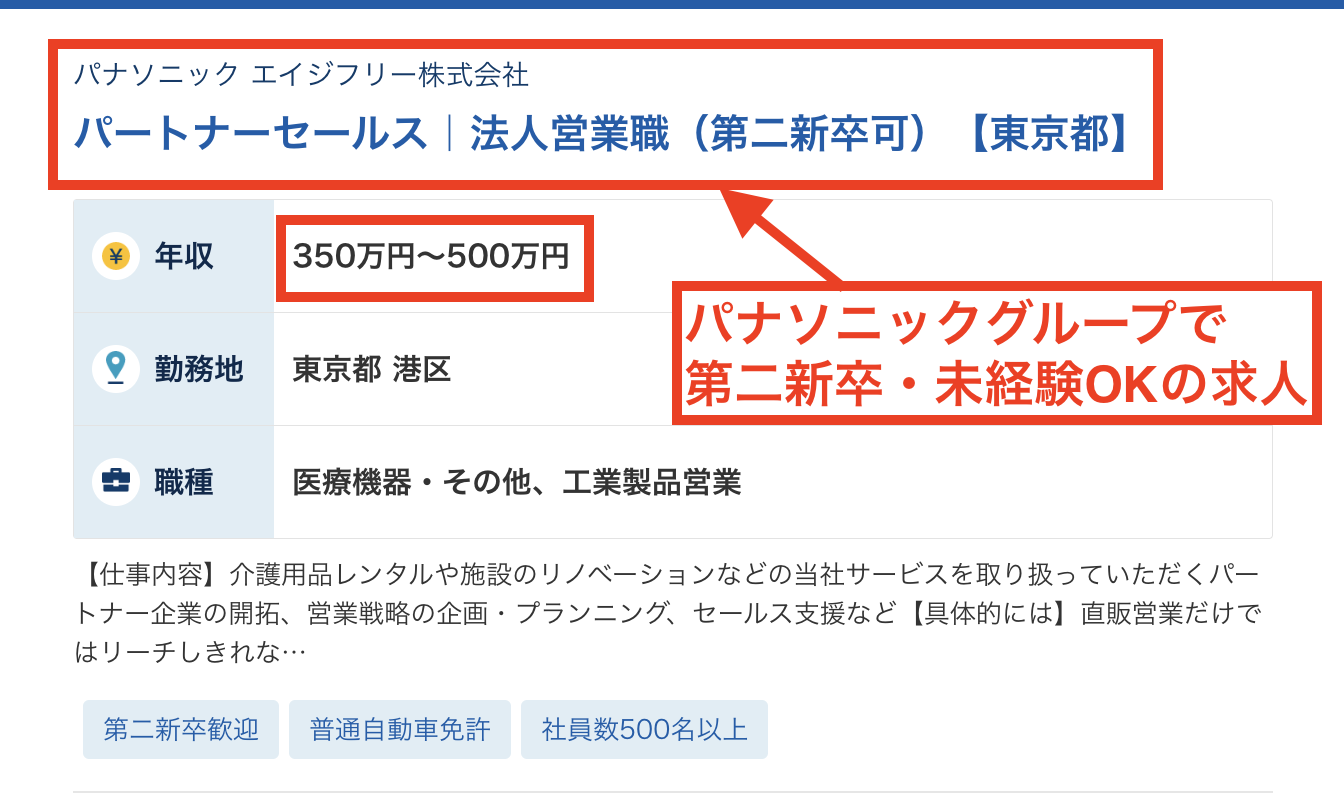

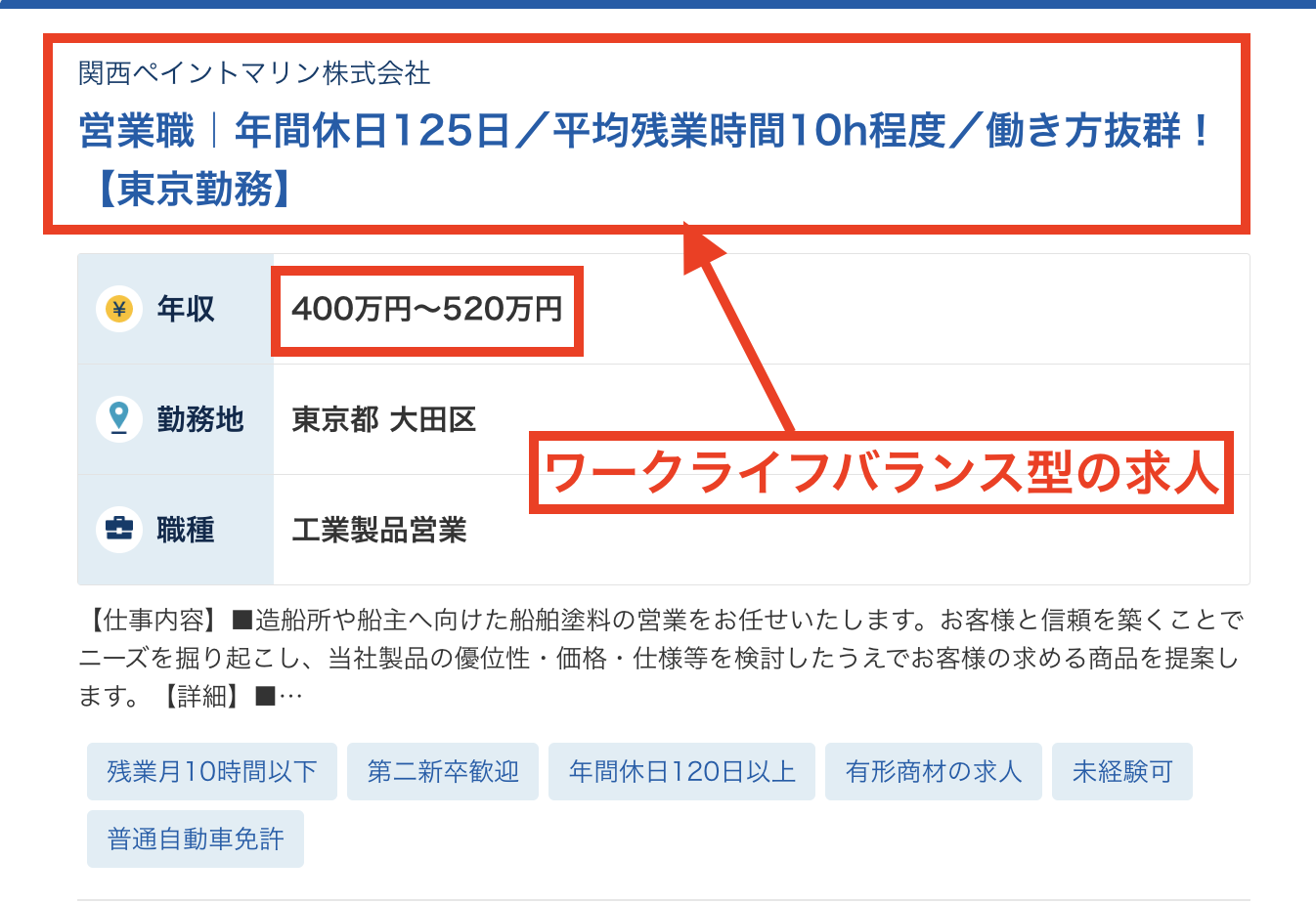

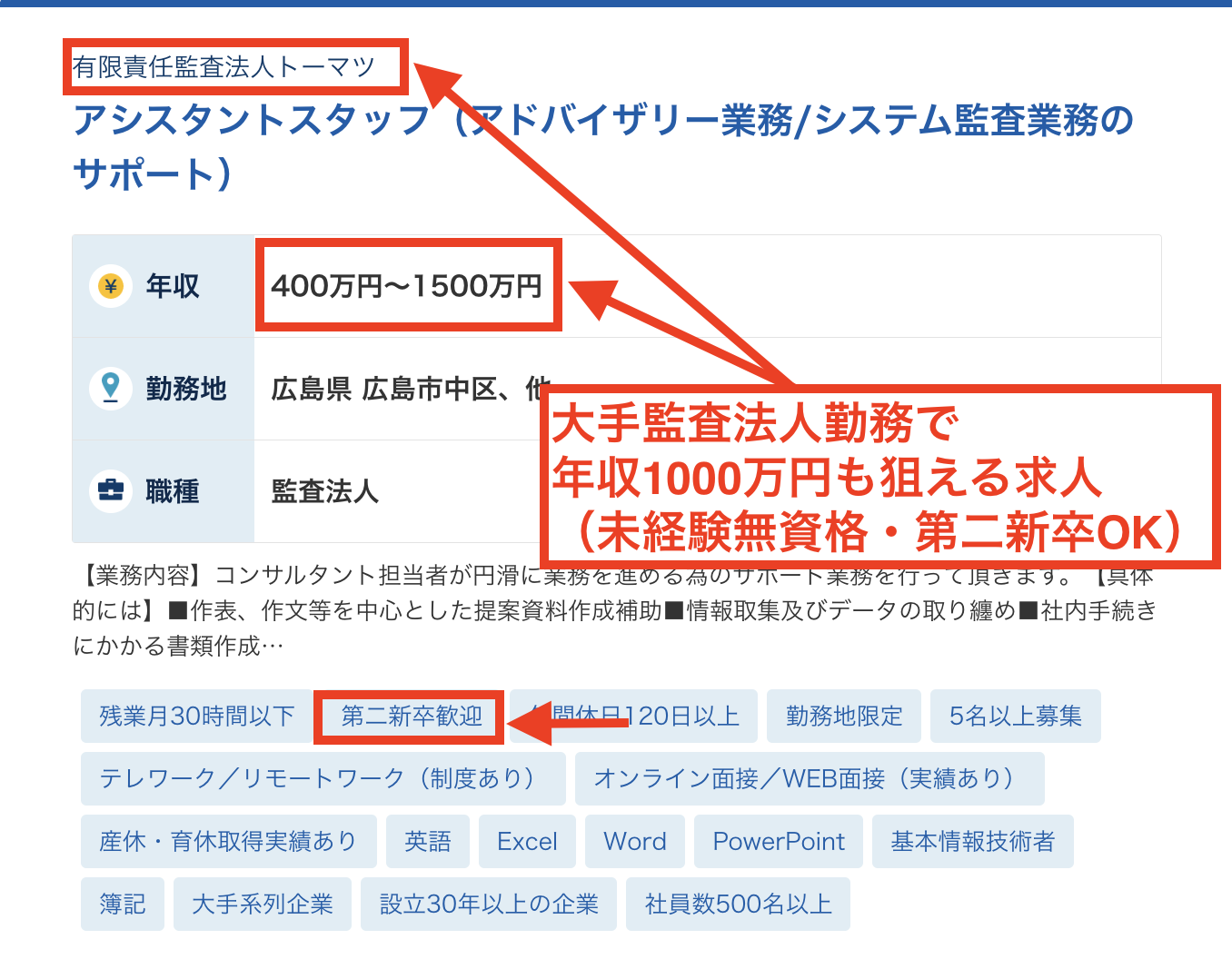

いま20代の人や第二新卒の人は、

20代の求人専門の転職サイトで仕事を探しましょう。

ハロワやリクナビは実務経験がある人の求人がメインで、

若い人向けのホワイト求人ってぜんぜんないので注意してくださいね。

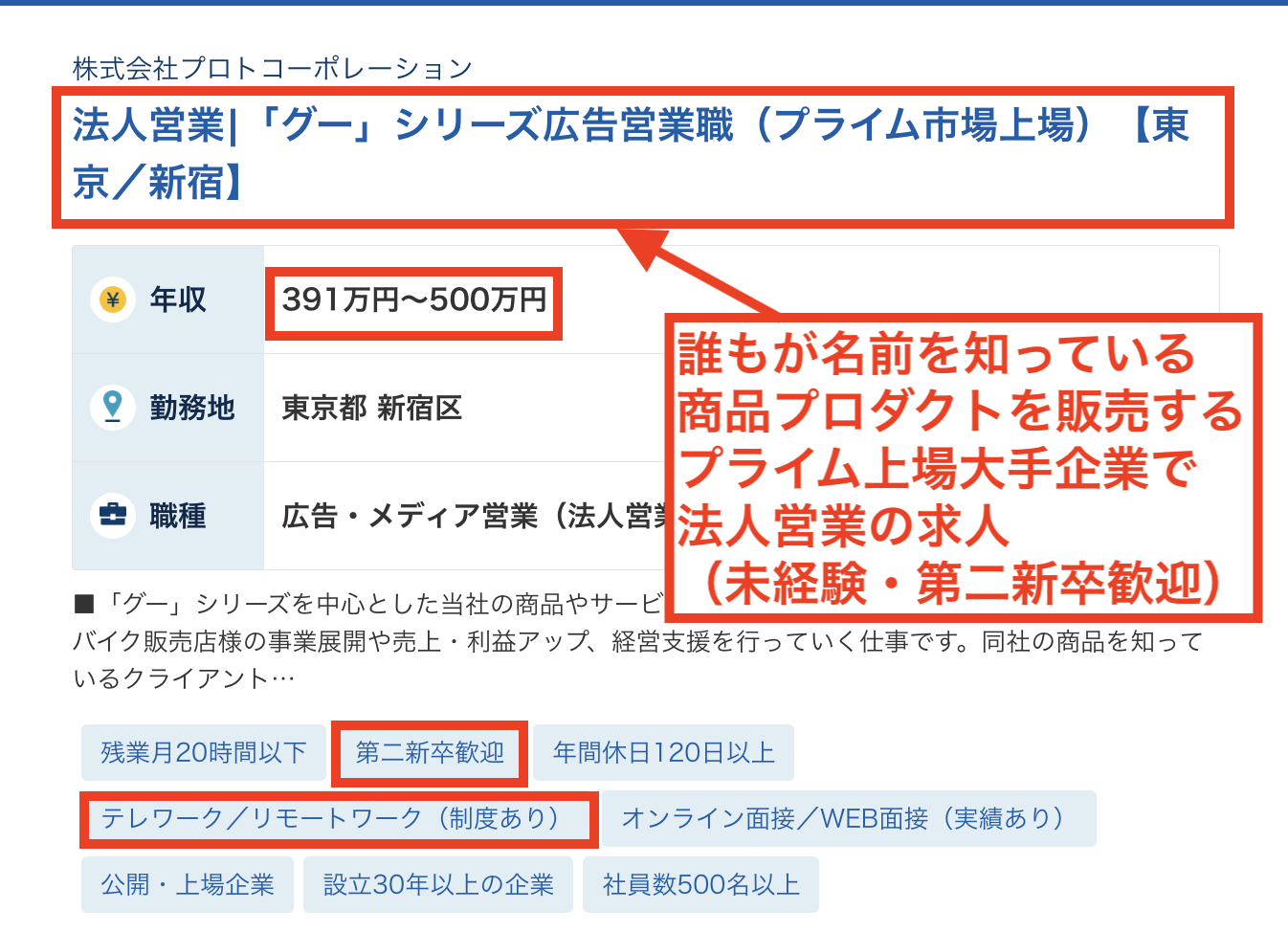

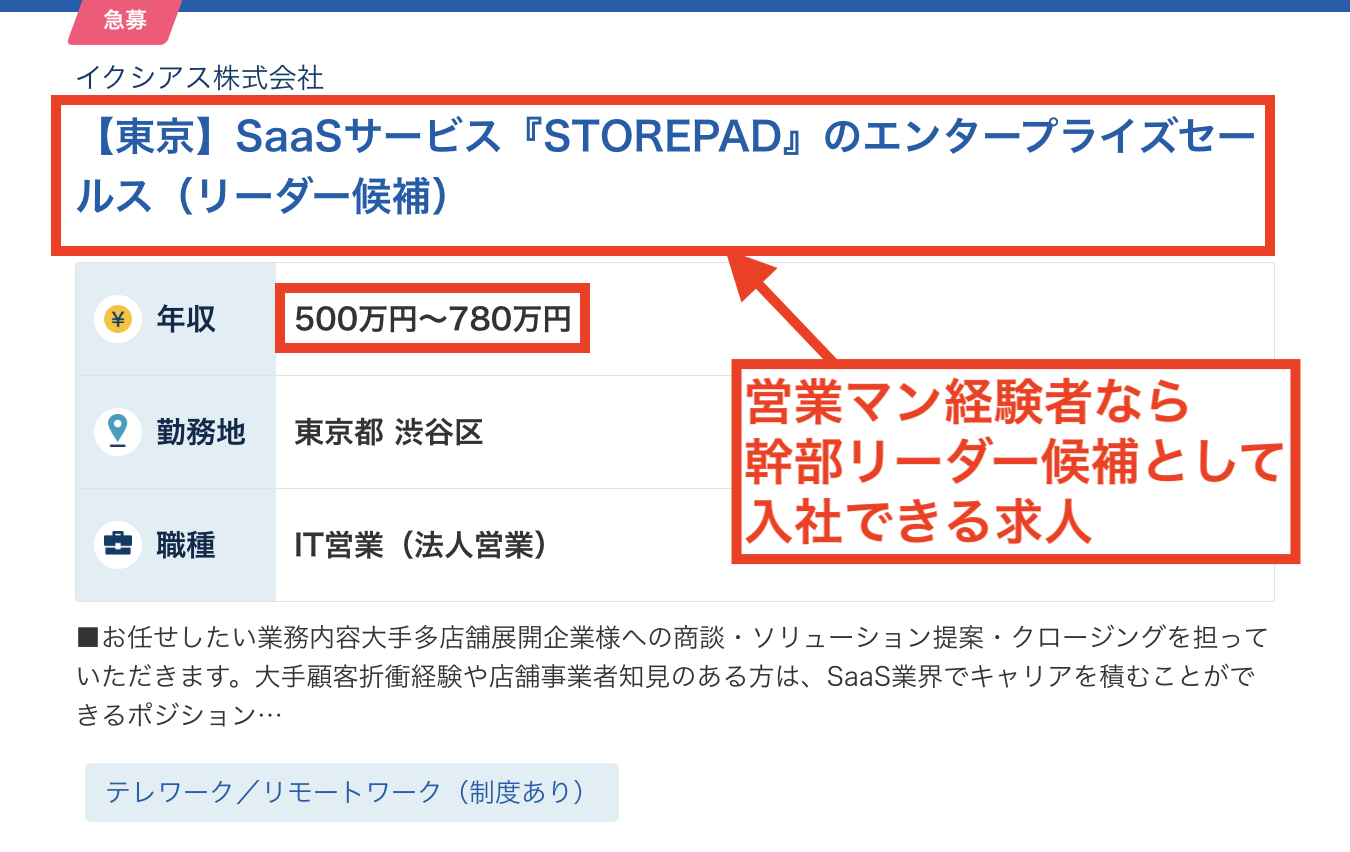

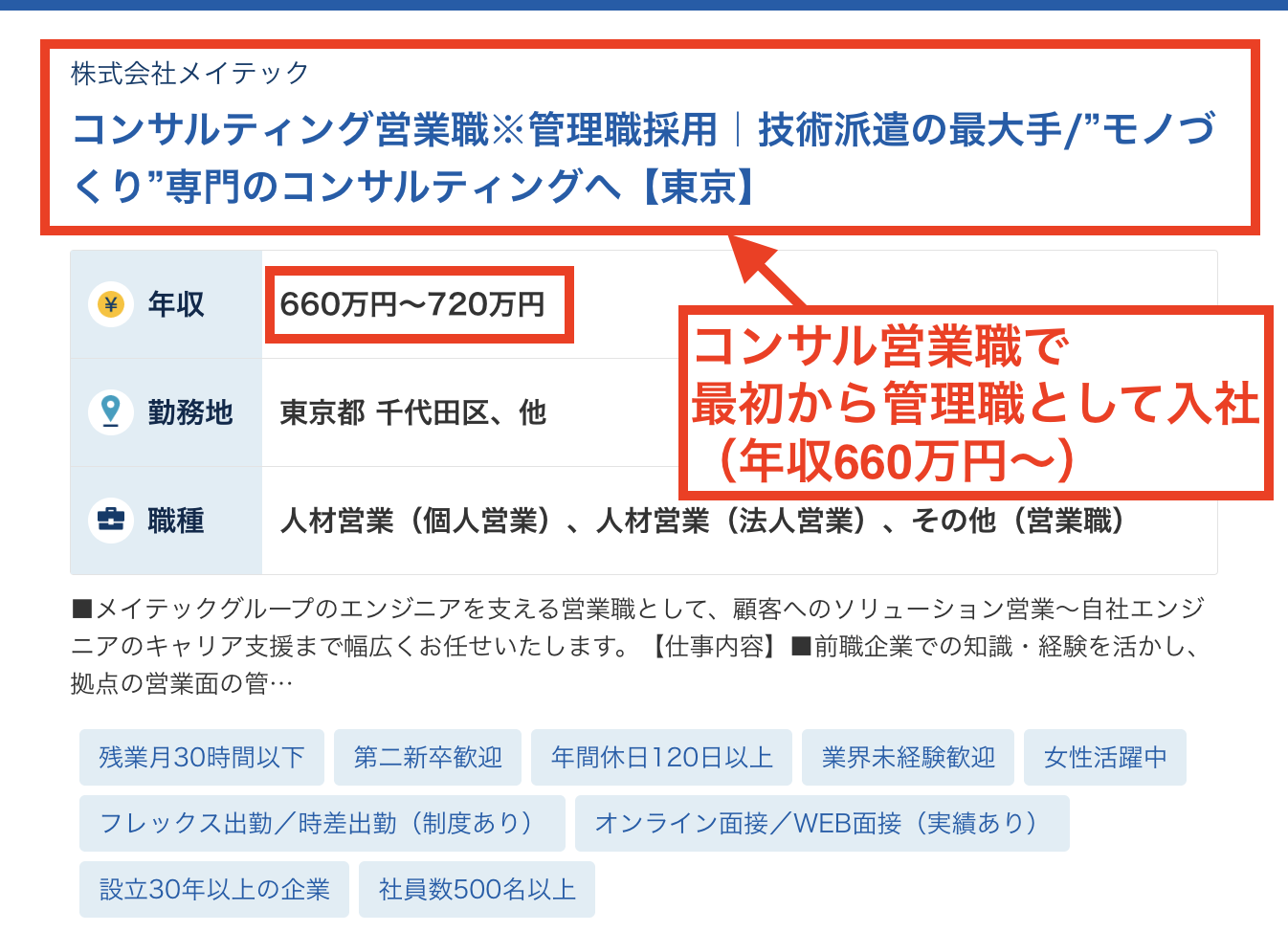

↓こちらは20代や第二新卒専門の転職サイトです。

実際の年収や残業時間など、

くわしい情報を指定して求人検索できるので、

情報収集に活用してください(無料サイトです)

\ 未経験OKの求人多数あり!/

法律では「2週間前の退職予告でOK」がルール

↓まずは基本的な法律のルールから理解しておきましょう。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」というのは、かんたんに言えば正社員ということです。

正社員ではない契約社員として働く場合には、

「2021年1月〜6月の間の契約」といったように期間の定めがされていることが多いですが、

こういう期間の定めが設定されていないのが「期間の定めのない雇用」です。

そして、こういう「期間の定めのない雇用契約」においては「社員はやめたいときにはいつでもやめていい」という扱いになっているのです。

具体的には、社員が一方的に「やめたい」と意思表示してから、

2週間が経過したら自動的に雇用契約が終了する仕組みになっています。

一部例外として「年俸制」で採用された場合には「3ヶ月前に退職予告」のルールになっていますが、

ほとんどの人は月給制で働いていると思いますので、当てはまるケースは少数派でしょう。

六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

>>ブラック企業でぜったい働きたくない20代が知っておくべき注意点

就業規則では「1ヶ月〜3ヶ月前までに予告」となっていることが多い

上では民法のルールを紹介しましたが、これはあくまでも「大原則」です。

ほとんどの会社では、社員の退職については就業規則という独自のルールを作っています。

就業規則は社員であれば誰でも確認できますので、

人事部などに問い合わせると見せてくれますよ。

就業規則では「退職する場合は、1ヶ月〜3ヶ月前までに退職予告すること」といったように、

民法とは異なるルールになっていることが多いですね。

↓以下、就業規則と民法のルールが異なる場合にはどうしたらいいのか?の対処法を説明します。

民法と就業規則のどっちが優先される?

問題は、民法と会社の就業規則がくいちがう場合に、どちらが優先されるのか?です。

この点について、裁判例では「会社の就業規則が優先」という判断をしていることが多いです。

円満退職したいのであれば、就業規則にしたがった形で退職手続きを完了するのが良いでしょう。

ただし、これは「就業規則の内容が常識的なものである場合」に限って適用される判断方法で、

例えば「退職願は退職したい日の1年前に出さないといけない」とか、

「社長の許可がない限り退職はできない」とかいった非常識な就業規則のルールは無効になります。

(法律用語では「公序良俗に反するので無効」といった言い方をします)

しかし「どうしても今すぐ会社をやめたい」という人もいらっしゃるでしょう。

以下では「今すぐ会社を辞める方法」を解説しますので、参考にしてみてください。

>>ブラック企業でぜったい働きたくない20代が知っておくべき注意点

会社をどうしても今すぐやめたい場合の対処法

↓会社をどうしても今すぐやめて、できるだけもう会社に行きたくないなら、以下のような方法があります。

- 退職願いを「内容証明郵便」で出す

- その後は有給消化や体調不良を理由に会社を休む

- 退職願いを出した2週間後に自動的に雇用契約終了

すでにみたように、日本の法律では「会社を辞める・辞めないは社員の自由」という扱いになっています。

(問題になるのは「いつやめるか?」の期間の問題だけです)

会社側が社員の退職を阻止する方法としては「退職願いを受理しない」というやり方が多いです。

退職願いを正式に受理した扱いにならない限り、

法律上は「まだ退職予告をしていない状態」になりますから、いつまで経っても雇用契約は終了しません。

この状況を打開するためには、

「会社に退職願いを強制的に受け取らせる」かたちにすればいいのです。

それが上の「1.退職願いを内容証明郵便で出す」方法です。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便というのは、郵便局が「この日に、この人からこの人に対して通知が出された」という内容を証明してくれるサービスです。

内容証明とは

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。

内容証明を使えば「公的な期間証明のある書類」として扱われますから、会社側に無理やりにでも退職願いを受理させることが可能です。

内容証明によって退職願が受理されてしまえば、退職予告が完了した形になりますので、

そこから2週間(または就業規則に記載された日数)が経過した日に、雇用契約は自動的に終了することになります。

有給消化は労働者の権利

内容証明郵便を出した後にできるだけ会社に行きたくないなら、有給休暇を取得すれば問題ありません。

有給休暇は「会社に許可してもらってもらうもの」ではなく「労働者側が指定した日に、理由を問わず自由に取れる」休暇です。

(年次有給休暇)

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、

継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

ただし、有給休暇の取得は「取得の前日まで」に会社側に通知するのがルールですので、

当日の朝にいうのではなく、休みを取る日の前日までにあらかじめ伝えないといけません。

また、もし有給が残っていないなら、体調不良で欠勤してしまいましょう。

もちろん給料は減りますが、それに同意するなら会社側に無理やり出勤させる方法は何もありません。

なお、この間に会社からくる電話連絡などにはきちんと対応するようにしましょう。

連絡を無視しているといわゆる「ばっくれた状態」になってしまいますので、万が一会社ともめた場合に不利な扱いになってしまいます。

もし会社が「損害賠償請求する」といってきたら?

2週間前に退職予告し、その通りに退職した後になってから、

会社が「引継ぎが出来ておらず顧客とトラブルが発生した」などの理由で損害賠償を求めてきた場合はどうでしょうか。

結論から言うと、こうした損害賠償請求に応じる義務はあなたにはありません。

むしろ、会社が損害賠償を求めてきた場合、労働基準監督署に通報すると会社に指導が入る可能性があります。

また、弁護士に相談すれば会社に対して損害賠償を請求できる可能性すらあります。

法律上、仕事を辞めるのは「社員の側からいつでも自由にできること」という扱いになっています。

あなたが合法的に仕事を辞めたことによって会社にもし損害が生じたとしても、あなたが責任を問われるようなことは基本的にありません。

ただし、以下のような「極端な仕事の怠慢」をしている場合は、

↓会社による損害賠償請求が認められる可能性がありますのでご注意ください。

極端なケース

- 終業時間中に突然仕事を放棄したような場合

- 他の従業員に転職の勧誘や引き抜きを行った場合

- 会社の備品を破損・紛失した場合

- 会社の経費を使用してセミナーや資格スクールに通った後、すぐに退職した場合

有給は何日間とれる?

取得できる有給休暇の日数は「その会社での勤続期間」によって決まります。

↓まずは入社してから6ヶ月以上勤務した場合に10日間付与され、それ以降は1年ごとに1日増えていくといった具合です。

| 勤続期間 | 取得できる有給日数(年間) |

|---|---|

| 0年6ヶ月以上 | 10日 |

| 1年6ヶ月以上 | 11日 |

| 2年6ヶ月以上 | 12日 |

| 3年6ヶ月以上 | 14日 |

| 4年6ヶ月以上 | 16日 |

| 5年6ヶ月以上 | 18日 |

| 6年6ヶ月以上 | 20日 |

もちろん、退職予告をした後も有給の取得は可能です。

例えば、4月1日に入社した人であれば、

入社して6ヶ月が経過する「9月30日」の時点で10日の有給が付与されます。

この人が10月31日に退職する場合、2週間前の「10月15日」に退職予告をすればOKです。

有給を1日も使っていなかったとすると、10月16日〜10月31日の間に10日間の有給消化が可能になります。

>>ブラック企業でぜったい働きたくない20代が知っておくべき注意点

有給消化を拒否されたら?

有給休暇の取得は労働基準法に定められている労働者の権利ですので、退職間際でも会社はこれを拒否することはできません。

しかし、現実問題として「退職直前の有給取得なんて認めない」と会社がいってくることも考えられるでしょう。

↓この場合の対処法としては以下の3つが考えられます。

- 直属の上司ではなく、本社の人事部などに相談してみる

- 労働基準監督署に相談してみる

- 「退職代行」の利用を検討する

↓それぞれの対処法について、順番に解説していきます。

直属の上司ではなく、本社の人事部などに相談してみる

例えば直属の上司が認めない場合、さらに上の上司や総務部に相談するなど相手を変えて交渉してみましょう。

あなたの直属の上司は、あなたが退職すると自分自身の人事評価が下がりますから、

あなたが退職意思を表示していることを人事部に秘密にしている可能性があります。

本社の人事部はさすがに労働法に関するルールも熟知しています。

法律に従った退職予告を無視するようなことはないはずです。

労働基準監督署に相談してみる

「退職したいのにさせてくれない。退職願いを受理してくれない」という場合、労働基準監督署に相談してみるのもひとつの手です。

労働基準監督署というのはよほどのことがないと直接会社に連絡をとるなどの対処はしてくれないのですが、

あなた自身が「労働基準監督署に相談した上で言っていることなんですよ」ということを会社側に伝え、プレッシャーをかける効果は期待できます。

「会社が有給取得を認めないが、これは違法ではないのか」と相談すると、

おそらく労働基準監督署の監督官は「有給取得を認めないことは違法であり、会社は取得を認める必要がある」とコメントするはずです。

こうした相談内容とコメント内容を上司に伝えながら再度交渉してみましょう。

ブラック企業で絶対に働きたくない20代が知っておくべきこと

労働環境劣悪なブラック企業で働きたくない人は、

転職活動時に応募する求人をまちがえないことがとても重要です。

どんなに優秀な人でも、

ブラック企業にまちがえて応募してしまうと

悲惨な労働環境で搾取されながら働くことになってしまいます。

これから転職活動を始める人は、

応募する求人の候補にブラック企業の求人が入り込まないよう注意しましょう。

優秀でやる気のある若い人ほど

スムーズに内定まで行ってしまうので、

あれよあれよという間に

気づいたらブラックに入社してた…。

なんてことになりがちなんですよね…。

20代でまだ実務経験が少ない人や、第二新卒の人は、

20代の転職支援専門の求人サイトを使って求人を探すことが大切です。

↓例えば、こうした若年層の求人専門の転職サイトなら

ブラック企業の求人をあらかじめ排除してくれているので安心ですよ。

\ 未経験OKの求人多数あり!/

20代の転職は、入社前のスキルより転職活動のやり方が重要

20代の転職の場合、入社前に仕事のスキルを身につけておく!…とかより

「どういう会社に入社するか?」

にこだわって転職活動することが大切です。

20代で人脈なんてないのが普通ですし、

よほど特殊なスキルがある人をのぞいて

実務経験にたいした差はないですからね。

ほとんどの企業は、20代の若手人材は

「ゼロから育てていく」というつもりで採用を行っています。

つまり、20代の方の場合、

あなた自身のスキルや過去の職歴よりも、

入社する会社がきちんと利益の出せている会社か?

によって入社後のお給料やキャリアが決まってしまうケースがほとんどなんです。

注意して欲しいのは、

優秀な人間ほどホワイト企業に入れる!…というわけではないことです。

実際「この人めっちゃ仕事できて性格もいいな…」という若手人材でも、

ブラック企業で安い給料で奴隷のように酷使されている…

みたいなケースって山ほどありますからね。

どんなに優秀でやる気のある人でも、

転職活動のやり方をミスってしまうと

悲惨な環境で働くことになってしまうんです。

これってかなり怖いことですよね。

ブラック企業でどれだけ一生懸命働いてもたいした給料は稼げない

もしあなたがとても優秀でやる気のある人であったとしても、

業績が悪く、ろくに利益も出ていない会社にまちがえて入ってしまったら、

あなた自身がどんなに一生懸命まじめに働いても、

給料はまわりの同年代の人たちより安くなってしまうので注意して下さい。

逆に言えば、現時点で学歴や仕事のスキルにあまり自信がない人でも、

転職活動をしっかりやってホワイトな企業に入れば、

同年代に給料やキャリアで差をつけることは可能ということです。

同じ働くなら、お給料はちょっとでも高い方が良いに決まっていますよね。

これから転職活動を始める予定の方は、

ホワイトな会社の求人だけをピンポイントで狙って応募するようにしましょう。

給料の安いブラック企業は人間関係も最悪

ブラック企業に間違えて入ってしまうと、

人間関係も最悪な状況で働くことになりがちです。

みんな相場より安いお給料で不満抱えながら働いてるんで、

社員どうしで協力し合う社風とかないんですよね。

仕事って、お給料をたくさんもらえるなら多少きつくても耐えられるものです。

ですが、ブラック企業の場合は

仕事がしんどい上に給料も安い…。

という地獄のような状況でみんな精神的に追い込まれてるんで、

いつもイライラしていて新人の教育とか興味ないんです。

私が20代若手の頃に実際に経験した職場で言えば、

↓例えばこんな感じですね。

(いま思い出すだけで胃がキリキリしてきました…)

- 先輩の背中を見ながら仕事を覚えろ!…など無理な指導をされていつまでたっても仕事ができるようにならない。

- 新人なのにいきなり客先訪問をさせられ恥をかかされる。

- まだ教えてもらっていない仕事内容でミスして怒鳴られる。

- 仕事が終わってないのは仕事が遅いやつの責任ということで入社1ヶ月目からサービス残業させられる(労働基準法のルールを平気で破る)

- ほとんどの新人はどうせ辞めていくから、きちんと指導しても意味がない…という感じで先輩が仕事を教えてくれない。

- 職場で無視され、放置されて何をしたらいいのかわからずウロウロする…。

↑ブラック企業で働く若手の職場環境なんてどこもこんなもんです。

私も新卒で入った会社をすぐにやめて別の会社に転職していたので、

ある程度の冷たい対応は覚悟してたんです。

でも、さすがにこの会社の環境は耐えられなくて数ヶ月で転職しました…。

(その後、次こそは絶対失敗したくない!と思って気合を入れて転職活動した結果、なんとかホワイト企業に入り込むことができました)

一度入ってしまった会社は辞めるのが難しい

一度入社してしまった会社って、

たとえブラックだと気づいても

退職するのが意外に難しい(めんどくさい)こともあります。

もちろん、職業選択の自由って誰でも憲法で認められてる人権なんで、

どんな職場でも仕事を辞めるのは自由ですよ。

ですが、退職の時って1ヶ月前までに退職願を出さないといけないとか、

- まずは直属の上司に退職意思を伝えて、

- その後に部門長に呼び出されて、

- その後さらに人事部に行って…

みたいに、めっちゃめんどくさい社内手続きがあったりするんですよね。

上司や管理職って部下に退職されると自分の人事評価が下がるんで、

いろんな上司のところに話をしに行くたびに

「もうちょっと頑張ってみたら?俺の若い頃は…」

…とかめんどくさい説教されるんで、

さらに精神的に疲弊させられます。

「どうせ辞める会社だからテキトーにやればいいじゃん」

と思われるかもしれませんが、実はそうもいきません。

こういう退職の手続きって適当にやってしまうと、

自分の職歴としてマイナス要素が残る可能性があるんで絶対に手が抜けないんです。

会社の人事部が採用時に参考にする情報として、

雇用保険の加入記録というのがあるんです。

そこに変な履歴を前の会社につけられたりすると

あなたのキャリアに傷がついたりします。

特に大手企業ではこういうのは厳しくチェックしてます。

こういうめんどくさい社内手続きや

上司の引き留めをぐだぐだやってるうちに、

数ヶ月〜1年ぐらいは普通に経ってしまいます。

そう考えると「20代のフレッシュな若手」として会社選びができる期間って意外に短いんですよね。

10年後、20年後になってから「こんなはずでは…」ってなりたくない人は、20代の若手の時点でホワイト企業に入社するようにしましょう。

20代はまちがってもハロワで求人を探すな

現在、ほとんどの人は転職サイトで求人探しをすると思いますが、

「実は求人はハロワで探してます…」という人が

若い人にも意外に多くてびっくりすることがあります。

ハロワって公的機関なんでなんとなく安心感があるのはわかりますが、

結論から言うと20代の人がハローワークを使うのはまずやめといた方が良いです。

ハロワって政府が失業対策や

セーフティネットとして運営している組織です。

言い方は悪いですが、

↓ハロワってこういう

仕事がどうしても見つからなくて苦しんでいる人

向けに政府が求人を紹介してくれる場所なんです。

- 中卒とかで社会に出てしまって全然仕事がない人とか

- 30代後半〜40代以上で家族もいるのにいきなり会社にリストラされてしまった人とか、

- 年齢60代以上でリストラされ、年齢を理由にどこにいっても断られてしまう人とか、

まさか…と思われる人は、実際にハロワに行って窓口で順番待ってる人たちを見てください。

(きっと私のお伝えしたいニュアンスが伝わると思います)

ハロワの求人に応募してしまうと、

必然的に安いお給料で買い叩かれる可能性がきわめて高くなります。

公的機関のハロワでもブラック企業の求人が省かれているわけではまったくないです。

ハロワって企業側は無料でいくらでも求人を出せるので、

業績が悪いのに人手不足なブラック企業が、

広告費をケチるためにハロワで求人募集をかけるケースってめっちゃ多かったりしますからね。

民間企業が運営している転職サイトの場合は、

企業側は求人掲載するために広告費が必要になります。

私たち仕事を探す側が転職サイトを無料で使えるのは、

転職サイトが企業側の負担する広告費で運営されているからです。

実際、私が20代のころに応募したブラック企業の求人は、

ハロワの窓口職員さんが「ここはおすすめですよ!」ってすすめてきた求人でした。

(当時は私も「ハロワの人って公務員みたいなもんだから変なことは言わないだろう」って思って、安易に信用してしまいました…)

ハロワの職員さんって、彼ら自身が非正規職員だったりしますし、

良い求人を紹介しても別に自分の成績になるわけではありませんから意外にテキトーなんですよね…。

20代若手や第二新卒の求人専門の転職サイトを使おう

\ 未経験OKの求人多数あり!/

変な求人にまちがえて応募したくない人は、

↑やはり民間の転職サイトで求人を探すのが無難です。

特に、いま20代の人や第二新卒の人は

20代若手層むけの求人専門の転職サイトで求人を探すようにしましょう。

なお、リクナビなどの大手転職サイトは20代の人は使わない方が良いです。

大手の転職サイトって、30代後半以上の実務経験豊富な人向けの求人紹介がメインだからです。

20代の人がリクナビで求人探しても、

「自分の職歴では応募できる会社が1件もないんだけど…」みたいなことになりがちなんですよね。

(これ、かなり絶望的な気分になるので要注意)

- 新卒就活だと激戦すぎて入社できない上場大手企業の第二新卒OK求人

- 将来的に年収1000万円も狙える経営コンサル企業の20代向け求人

- 人事や法務・マーケティングなど人気職種の未経験OK求人

- 月の残業時間10時間以内のワークライフバランス求人

- テレビCM等で誰でも名前を知っている超大手企業の求人

>>第二新卒やフリーターもOK!

20代専門の転職サイトで求人を見てみる

くりかえしになりますが、

20代の転職は「どういう会社に入るか?」でほぼ決まります。

ホワイトに入るか、ブラックに入るかで

10年後に稼げる年収額はまったく違ってきますよ。

30代〜40代の働き盛りの年代になったころに、

まわりに年収で負けてるのって悔しいじゃないですか。

社会人生活って今後30年も40年も続くことですから、

20代のタイミングでしっかりとキャリア構築を意識して会社を選ぶのが大切ですよ。

これから転職活動を始める人は、ブラック企業の求人があらかじめ排除されている転職サイトで求人を探すようにしてください。

今すぐは転職するかどうかわからない…という人へ

私のブログを読んでくださっている方の多くは、

↓おそらくこんな感じだと思います。

(こういう人向けに記事を書いています)

- 今すぐ転職するかどうかはわからない。でもさすがに今の会社で老後まで一生働く…とかは考えられない。

- 現在はいろいろ情報を集めている段階(転職活動についてまだ具体的な行動アクションはしていない)

- 学生時代の就活は経験あるけど、社会人の転職活動は何から始めればいいのかいまいちよくわからない…。

↑私も大学出てすぐ〜30代の今まで、

転職活動は何回もやってきたんでよくわかります。

転職活動とかはっきり言ってめんどくさいですよね。

家に帰ってきたらクタクタでパソコンの電源つけるのすらめんどくさいのが普通です。

ただ、今すぐ転職する気はない人も転職サイトへの無料登録だけは今のタイミングでやっといた方が良いです。

仕事のストレスや疲労が限界まで溜まってくると、

転職サイトに登録する気力すらなくなりますからね。

(そうなるとズルズルと先延ばしになり、気づいたらもう年齢20代後半…なんてことになりがちです)

転職サイトで無料アカウントだけでも作っておくと、

自分で指定した年収などの条件にマッチする求人が出るたびに自動通知してもらえます。

なんとなく気になった求人が見つかったら、

情報としてブックマーク保存しておきましょう。

これやっとくだけでもいざとなれば転職もあるという選択肢を確保することができるんです。

いい意味での「逃げ道」を作っておくことができますから、

今の状況でストレスや過労でどうしようもなくなる前に

転職という対抗策を取ることができます。

転職サイトは最初から最後まで完全無料で使うことができます。

今すぐは転職できない人も無料アカウント登録だけは早めにやっておきましょう。

この先、どうしても転職しないとやってられない…となったときに、

すぐに行動を起こせるようにしておくのがたいせつですよ。

最後の最後にお伝えしたいこと

20代の転職活動がうまくいくか?うまくいかないか?って、

結局は良い求人に出会えるか?によって決まってしまうケースが多いです。

転職活動も出会いの要素が重要(というかほとんどすべて)なんですね。

どんなに能力的にハイスペックでも、

たまたま良い求人に出会えなくて

ブラックでしかたなく働いている…という人はたくさんいますし、

逆に学歴も能力もごくフツーの人だけど、

運良くホワイト企業の求人に出会えて

高いお給料で楽しく働いている人もいます。

これって恋愛と似てたりします。

イケメンや美女なのにたまたまいい人と出会えなくて、

人生で彼氏・彼女できたことないです…って人はたくさんいますよね。

つまり、本人のスペックには問題がないのに、

これまで異性と出会った回数が少なすぎるのが原因でうまくいってないケースです。

そういう人はまずは出会い系でも合コンでもなんでもいいので、

とりあえずは異性と出会う回数を増やすのが重要になるでしょう。

転職活動もこれとまったく同じ。

どんなに能力ややる気に自信があっても(どんなイケメン美女でも)

まずたくさんの企業求人を見てみないと(出会いの場に出てないと)

良い会社には転職することはできません(彼氏・彼女はできません)

いまの会社でこの先ずっと働くことはないかも…

しばらく無職やってたけどさすがにもうやばいかも…

↑などなど、転職を意識し始めたらなるべく早いタイミングで、

転職サイトをフル活用して、

たくさんの求人を見るようにしてください。

転職サイト内で希望する年収額や勤務地、

残業時間の上限などを条件指定しておくと、

それにマッチする求人が出てくるたびに最速で自動通知してくれます。

良さげな求人が見つかったらブックマーク保存しておきましょう。

これをなるべく早いタイミングで初めて、

とにかくたくさんの求人を見てみる(=いろんな異性と出会ってみる)のが大切です。

転職サイトから送られてくるおすすめ求人を

日常的にチェックするクセをつけておくと、

- 「自分の職歴や年齢だと、だいたいこのぐらいの年収相場なんだな」とか、

- 「この会社、ずっと求人募集かけてるけど、ひょっとして人が入ってはすぐ辞めていっている会社なのかな」

↑とかいったように、いろんな気づきがあるはずです。

恋愛でもいろんな人とたくさん会っていると、

なんとなく相手を見る目が養われてきますよね。それと同じです。

転職サイトは無料で使えるものですのでなんのリスクもありません。

転職サイトで見ることができるナマの求人情報から情報を読みとるようにしてください。

X(旧Twitter)やYouTubeを見て転職関連の情報探すよりも

はるかに良い情報リサーチになりますよ。

20代の転職活動は行動が早いか遅いかで決まります。

学歴や職歴、現時点での能力スキルとかまったく関係ありません。

過去の実務経験や職歴で判断される30代以降とは違って、

20代は「いかにしてホワイト企業の求人に出会う確率を上げるか?」で

転職の成功/失敗が決まってしまうんです。