- 同期がいない職場がつらい…。

- 年齢の離れた先輩や上司に相談できなくて孤独。

- 同期がいない会社で働き続けるメリット・デメリットは?

今の会社には新卒で入社したのですが、同期がいないのが悩みです。

職場には年齢の離れた人ばかりで孤独です…。

お互いにはげまし合って働ける同期がいないのはなかなか辛いですよね。

ただ、「同年代の仲間がいない職場」でも楽しく働くのは完全に無理というわけではないですよ。

この記事では、同期入社の仲間がいない職場で人間関係を築いていくためのコツ(テクニック)を紹介します。

同期がいない会社で長期間働いていくことのメリット・デメリットについても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

こちらの記事もおすすめ

ホワイト企業の求人なんてどこにもないんだけど…

と苦しんでる20代の人は、

求人を探す場所をまちがえている可能性大です。

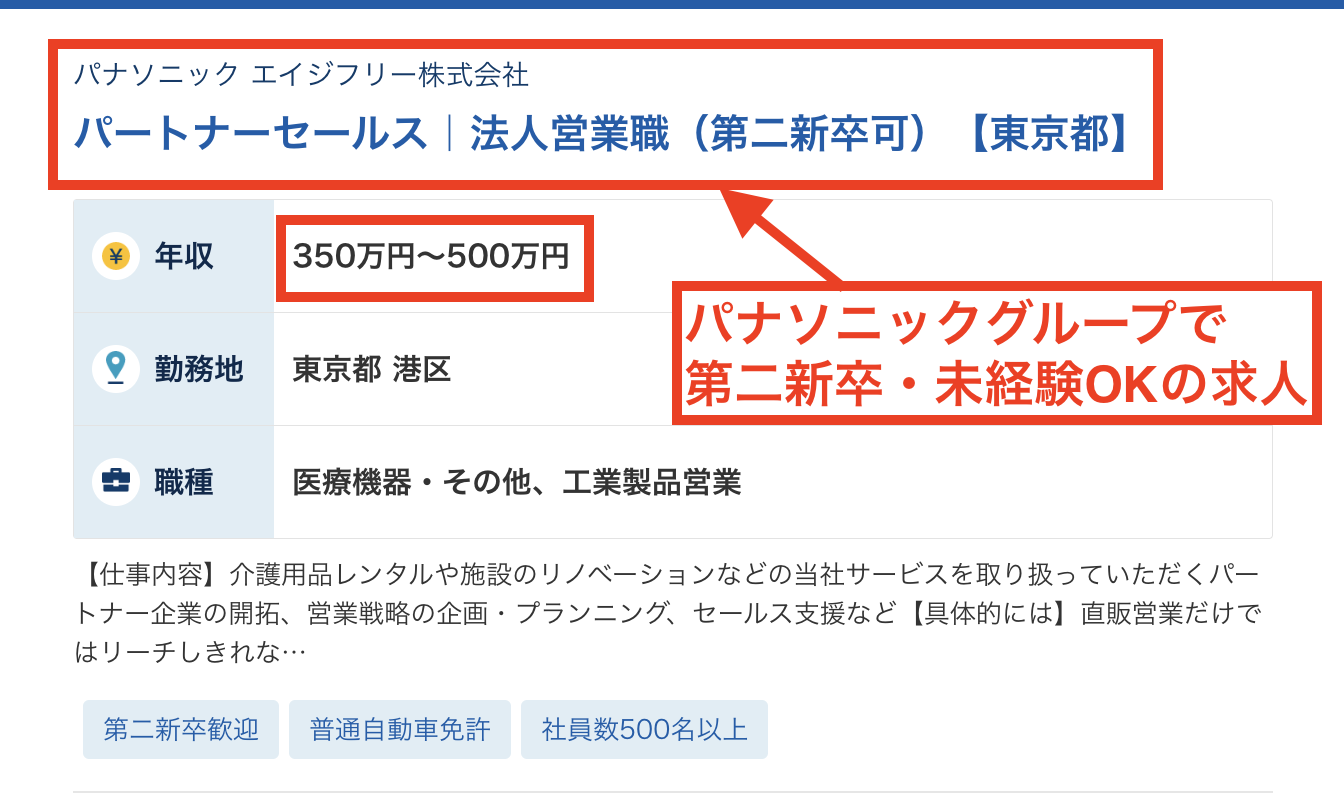

いま20代の人や第二新卒の人は、

20代の求人専門の転職サイトで仕事を探しましょう。

ハロワやリクナビは実務経験がある人の求人がメインで、

若い人向けのホワイト求人ってぜんぜんないので注意してくださいね。

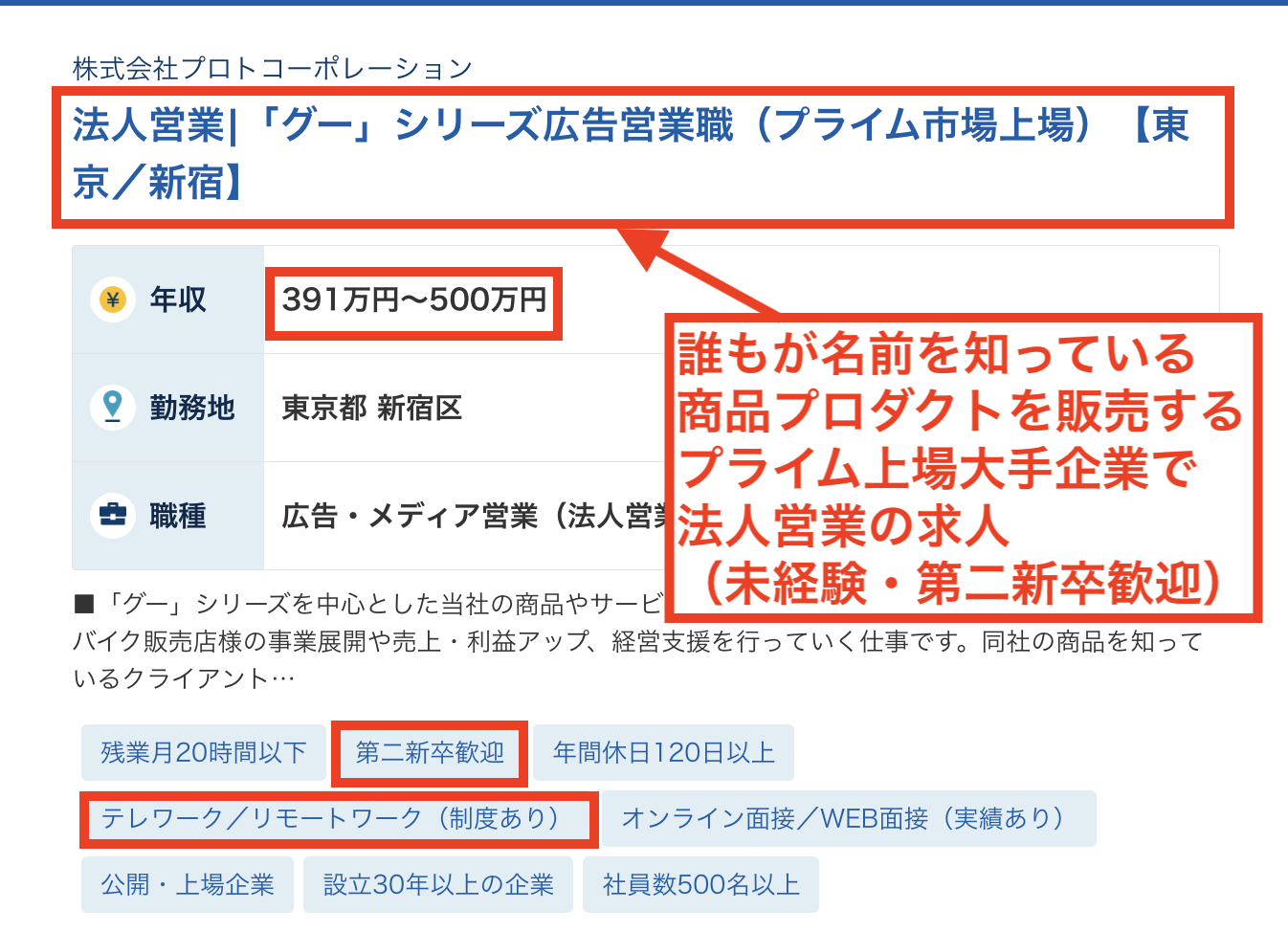

↓こちらは20代や第二新卒専門の転職サイトです。

実際の年収や残業時間など、

くわしい情報を指定して求人検索できるので、

情報収集に活用してください(無料サイトです)

\ 未経験OKの求人多数あり!/

同期がいない職場で人間関係を築くコツ6つ

↓同期がいない職場(一緒に働く先輩や上司がすべて年齢の離れた人たち)で人間関係を築くには、以下のようなコツを押さえてみてください。

- 「同期なんていない状態がデフォルト」と考える

- 先輩の仕事や経歴に興味を持とう

- 「新人・ベテラン関係なくやらないといけないこと」をきっちりやる

- 職場内での「新人の仕事」には積極的に取り組む

- 「末っ子のような甘えん坊」にならないように注意する

- モチベーションを自分で管理する方法を知る

↑一つでも良いので、実践してみてください。職場でのいごこちの良さがかなり変わりますよ。

それぞれの対策方法について、順番に見ていきましょう。

1.「同期なんていない状態がデフォルト」と考える

大前提として、社会人になったあとは「同期がいない」という状態はむしろ「普通」であることを知っておきましょう。

この感覚って、大手企業の新卒でずっと来られた方にはちょっとわかりにくいことなんですよね。

私自身も新卒で入社したのは大手企業で、同期は20人ぐらいいました。

しかし、中小企業の新卒採用や、中途採用で転職するようなケースでは、同期がいない状態がむしろデフォルト(基本状態)です。

会社にはいろんな人たちが集まってきていますから、それを「楽しい」と前向きにとらえてみましょう。

このようにとらえられるようになると、職場内の人間関係にも積極的に入っていくことができるようになりますよ。

会社は学校ではないので、学生時代の人間関係の捉え方とはまた別の考え方に切り替える必要があります。

>>ブラック企業でぜったい働きたくない20代が知っておくべき注意点

2.先輩の仕事や経歴に興味を持とう

「年齢の離れた先輩や上司と何を話していいかわからない」という方は、相手の人が「どんな仕事をしているのか?」に注目してみてください。

↓例えば、こんなことについて実際に質問してみてください。

- 「先輩が今やっている仕事はどんなだろう?」

- 「先輩はどうしてこの会社に入社したんだろう?」

- 「先輩は過去にどんな仕事をやってきたんだろう?」

重要なのは人間関係を築くきっかけをつかむことです。

職場での人間関係ですから、

「仕事」を通したコミュニケーションになるのはむしろ当たり前かもしれませんね。

「こんなこと聞いたら失礼かも?」なんて心配は入りません。

自分のやってる仕事・過去にやってきた仕事に興味を持たれて嫌な気がする人はまずいませんよ。

3.「新人・ベテラン関係なくやらないといけないこと」をきっちりやる

新人時代は「新人ベテラン関係なく、全社員が共通でやらないといけない仕事」をきっちりやることを意識してみてください。

↓具体的には、以下のようなことですね。

- 自分から進んであいさつする

- 大きな声で明瞭に話す

- 日報や目標報告などの社内文書を期日までにきちんと仕上げる

- メモを取りながら指示を聞く

- きちんと相手の目を見て対話する

- 一度したミスは繰り返さない

↑こういったことがらは、社会人の基本でありながら、ベテラン社員でも意外にできない人が少なくありません。

(あいさつなんて別に先輩や上司からやっても問題ないはずですしね)

新人時代は、とにかく先輩や上司に「見捨てられないこと」が大切です。

「誰でもできるのに、意外にみんなできてないこと」を意識的にやっておけば、少なくとも職場の全員から見捨てられることはありません。

4.職場内での「新人の仕事」には積極的に取り組む

「同期がいなくて自分だけが新人」という職場では、新人の仕事には積極的に取り組むようにしましょう。

↓どんな職場でも「これは新人の仕事」というような業務がいくつかあるはずです(例えばこんなこと)

- 営業先にでかけるときの車の運転手

- 飲み会の幹事

- ブレイクタイムのコーヒーやお茶の準備や後片付け

- 重い荷物がある場合は持つ、運ぶ

同期がいない職場なら、新人時代はこうした仕事には積極的に取り組むことを意識してみてください。

これらは言ってしまえば雑用ですが、職場を円滑に回していくための立派な「仕事の一部」でもあります。

地味で目立たない、面倒くさい作業であることはみんなわかっていますから、一生懸命頑張ればきっと誰かがみています。

こういうことをきっちりやっておけば、いざという時にみんな助けてくれるものですよ。

さらにいうと、最近は上司や先輩も「こういうの若い子に頼むとパワハラって思われるかな」と遠慮しているケースが多いです。

自分からこれらの雑用を買って出れば、「近頃の若者にはめずらしい」ということで簡単に評価を上げることができますよ。

同期のいない職場でこそ、この手の下働きは人間関係を作っていくベースになります。

5.「末っ子のような甘えん坊」にならないように注意する

同期がいない職場で働く場合に気をつけておくべきことととして、「末っ子のような甘えん坊社員」になってしまわないようにすることがあります。

同期がいない環境だと、先輩たちから

- できない作業を手伝ってもらう

- 仕事のミスをカバーしてもらう

- ちょっとした飲み物やご飯をおごってもらう

といった、優しさ気づかいを一身に浴びることになります。

可愛がってもらえるのはありがたいことですが、ずっと甘えたままでいると後で後悔する結果になりがちなので注意しておきましょう。

なぜなら、あなたにもいずれは後輩ができるからです。

数年後にあなたの後輩が入ってきたときに、馬鹿にされないようにしないといけません。

1年後や数年後に入社してきた新人になめられるのは相当な苦痛です。

みんながサポートしてくれる新人のうちにしっかり実力をつけておきましょう。

少しでも早く自立する!という心がけは、職場の先輩にも伝わるものですよ。

6.モチベーションを自分で管理する方法を知る

同期がいない職場では、仕事のモチベーションが何かと下がりがちです。

「ミスをしてしまって客先に怒られた…」という状況で同期がいれば「自分もこのあいだ同じようなミスしたよ」と慰めてくれるかもしれません。

しかし、同期がいない職場ではこうした「同じ目線でフォローをしてくれる人」はなかなかいません。

新卒として社会に出たばかりの人ならなおさらでしょう。

しかし、社会人になったからには「自分のモチベーションは自分で管理する」「自分の機嫌は自分で取る」という意識を強く持つ必要があります。

もっとも、こうしたつらい状況はそう長くは続きません。

入社してから1年ぐらいは、あなたは「新しく職場に入ってきた人」扱いですが、

それ以降は先輩もあなたを「同じ職場で同じ仕事をしている仲間」として扱ってくれるようになるでしょう。

そうなれば、あなたのモチベーション低下は先輩が同じ目線でフォローしてくれるようになるものです。

入社1年間は「自分の機嫌(モチベーション)は自分でよくする」と覚悟してしまいましょう。

その間に日々の仕事や社会人としての基本、雑用などを頑張っていれば、自然と先輩とも愚痴を伝え合う仲になるものです。

>>ブラック企業でぜったい働きたくない20代が知っておくべき注意点

同期がいない職場で働く場合のメリット

同期入社の同僚がいない職場で働くことは、悪いことばかりではありません。

↓具体的には、以下のようなメリットがありますね。

同期がいない職場のメリット

- 比較されるライバルがいない

- 出世競争にわずらわされることがない

- 意外にめんどくさい「同期どうしの人間関係」がない

それぞれの内容についてくわしく解説していきます。

メリット1.比較されるライバルがいない

同期がいないということは、あなたは「職場で唯一の新人」ということです。

仕事の受け答えや業績で比較される人がいませんから、落ち着いた環境でゆったり働くことができるでしょう。

メリット2.出世競争にわずらわされることがない

大手企業など同期入社がとても多い会社では、「同期入社組の中で、誰が最初に課長になるか」が常に話題になるものです。

あなたがうまく「出世が早い方」に入ることができればいいですが、そうでない場合はかなりのストレスとフラストレーションを感じながら働くことになります。

同期がいなければこうした出世競争意識がそもそもありませんから、この点はメリットと言えますね。

メリット3.意外にめんどくさい「同期どうしの人間関係」がない

同じ目線の同期は仲間にもなりますが、敵になってしまう可能性も常にあります。

こうした「同期どうしの人間関係」にわずらわされることがないことも、同期がいない会社で働くことのメリットと言えます。

>>ブラック企業でぜったい働きたくない20代が知っておくべき注意点

同期がいない職場で働く場合のメリット

↓その一方で、同期のいない職場で長期間働くことには、以下のようなデメリットも考えられます。

同期がいない職場のデメリット

- とにかく孤独を感じがち

- 社内イベントでの下働きが多い

- 仕事の成長が遅くなる可能性あり

こちらも順番に見ていきましょう。

デメリット1.とにかく孤独を感じがち

同期がいない職場では、仕事で何か辛いことがあったときに「俺もこの前同じミスしたよ…」と同じ目線でなぐさめてくれる存在がいません。

どんなに優しい先輩・上司がいたとしても、あなたと同じ目線でアドバイスをくれることは難しいです。

先輩や上司は良くも悪くもその職場に染まっていますから、まっさらな状態である新人のあなたの気持ちはわかりにくくなっているものです。

デメリット2.社内イベントでの下働きが多い

あなたが「職場内で唯一の新人」である場合、社内でのイベントごとでの下働きはあなたの仕事になります。

施設の設営や車の準備、お店の予約や幹事、さらにいえば飲み会の場での盛り上げ役(一発芸をやらされるなど…)なども新人の仕事になっている職場はあるでしょう。

大手企業のパワハラ問題やコロナ禍をきっかけに、最近ではこうした「社内イベント」はどんどんなくなっていってます。

しかし、こうした伝統行事を大事にしている会社はまだまだあります。

こうした雰囲気に苦痛を感じるタイプの人にとって、「同期がいない職場で唯一の新人」という立場は非常に苦しいものになるでしょう。

デメリット3.仕事の成長が遅くなる可能性あり

同期がいない職場では、良くも悪くも「あなたの比較退職になる人」がいません。

これは出世競争意識などなく働けるというメリットがある一方で、「成長することへのプレッシャーが弱い」ということでもあります。

10人の同期がいる職場で、「誰が最初に出世コースに乗るか?」をかけて熾烈(しれつ)な競争をしている人たちと、

「職場で一人だけの新人」としてかわいがられながら働く人とでは、当然ながら前者の方が仕事を早く覚えるでしょう。

どんなにいごこちの良い職場でも、一人前の仕事ができるようにならなければ、「いつまでたってもヒラ社員で安い給料…」という仕事人生になってしまいます。

「それでもいい」と割り切るのも一つの考え方ですが、

同じ働くならまわりから評価されながらお給料もたくさんもらえる方が良いに決まっていますよね。

>>ブラック企業でぜったい働きたくない20代が知っておくべき注意点

同期がいない孤独に耐えがたいなら…

同期がいない孤独な職場で働き続けることに苦痛を感じている方は、転職も検討しましょう。

この場合、必然的に組織人数の多い大手企業を狙って転職活動をすることになりますね。

もしあなたが大学卒業後3年以内の「第二新卒」に該当するのであれば、大手企業への転職を狙うことも十分に可能ですよ。

業界を代表するような大手企業でも、新卒一括採用後に欠員が出ることは普通にあります(新人研修中に退職者が出るなど)

そうした企業の第二新卒枠をピンポイントでねらっていけば、新卒の時には挑戦できなかった超大手企業への転職を実現することも可能になりますよ。

第二新卒枠への転職を確実に成功させるなら、第二新卒専門の転職エージェントを使うようにしましょう(無料で使えます)

自力で転職活動するのと比べて、はるかに高い確率で採用内定につなげることが可能になりますよ。

ブラック企業で絶対に働きたくない20代が知っておくべきこと

労働環境劣悪なブラック企業で働きたくない人は、

転職活動時に応募する求人をまちがえないことがとても重要です。

どんなに優秀な人でも、

ブラック企業にまちがえて応募してしまうと

悲惨な労働環境で搾取されながら働くことになってしまいます。

これから転職活動を始める人は、

応募する求人の候補にブラック企業の求人が入り込まないよう注意しましょう。

優秀でやる気のある若い人ほど

スムーズに内定まで行ってしまうので、

あれよあれよという間に

気づいたらブラックに入社してた…。

なんてことになりがちなんですよね…。

20代でまだ実務経験が少ない人や、第二新卒の人は、

20代の転職支援専門の求人サイトを使って求人を探すことが大切です。

↓例えば、こうした若年層の求人専門の転職サイトなら

ブラック企業の求人をあらかじめ排除してくれているので安心ですよ。

\ 未経験OKの求人多数あり!/

20代の転職は、入社前のスキルより転職活動のやり方が重要

20代の転職の場合、入社前に仕事のスキルを身につけておく!…とかより

「どういう会社に入社するか?」

にこだわって転職活動することが大切です。

20代で人脈なんてないのが普通ですし、

よほど特殊なスキルがある人をのぞいて

実務経験にたいした差はないですからね。

ほとんどの企業は、20代の若手人材は

「ゼロから育てていく」というつもりで採用を行っています。

つまり、20代の方の場合、

あなた自身のスキルや過去の職歴よりも、

入社する会社がきちんと利益の出せている会社か?

によって入社後のお給料やキャリアが決まってしまうケースがほとんどなんです。

注意して欲しいのは、

優秀な人間ほどホワイト企業に入れる!…というわけではないことです。

実際「この人めっちゃ仕事できて性格もいいな…」という若手人材でも、

ブラック企業で安い給料で奴隷のように酷使されている…

みたいなケースって山ほどありますからね。

どんなに優秀でやる気のある人でも、

転職活動のやり方をミスってしまうと

悲惨な環境で働くことになってしまうんです。

これってかなり怖いことですよね。

ブラック企業でどれだけ一生懸命働いてもたいした給料は稼げない

もしあなたがとても優秀でやる気のある人であったとしても、

業績が悪く、ろくに利益も出ていない会社にまちがえて入ってしまったら、

あなた自身がどんなに一生懸命まじめに働いても、

給料はまわりの同年代の人たちより安くなってしまうので注意して下さい。

逆に言えば、現時点で学歴や仕事のスキルにあまり自信がない人でも、

転職活動をしっかりやってホワイトな企業に入れば、

同年代に給料やキャリアで差をつけることは可能ということです。

同じ働くなら、お給料はちょっとでも高い方が良いに決まっていますよね。

これから転職活動を始める予定の方は、

ホワイトな会社の求人だけをピンポイントで狙って応募するようにしましょう。

給料の安いブラック企業は人間関係も最悪

ブラック企業に間違えて入ってしまうと、

人間関係も最悪な状況で働くことになりがちです。

みんな相場より安いお給料で不満抱えながら働いてるんで、

社員どうしで協力し合う社風とかないんですよね。

仕事って、お給料をたくさんもらえるなら多少きつくても耐えられるものです。

ですが、ブラック企業の場合は

仕事がしんどい上に給料も安い…。

という地獄のような状況でみんな精神的に追い込まれてるんで、

いつもイライラしていて新人の教育とか興味ないんです。

私が20代若手の頃に実際に経験した職場で言えば、

↓例えばこんな感じですね。

(いま思い出すだけで胃がキリキリしてきました…)

- 先輩の背中を見ながら仕事を覚えろ!…など無理な指導をされていつまでたっても仕事ができるようにならない。

- 新人なのにいきなり客先訪問をさせられ恥をかかされる。

- まだ教えてもらっていない仕事内容でミスして怒鳴られる。

- 仕事が終わってないのは仕事が遅いやつの責任ということで入社1ヶ月目からサービス残業させられる(労働基準法のルールを平気で破る)

- ほとんどの新人はどうせ辞めていくから、きちんと指導しても意味がない…という感じで先輩が仕事を教えてくれない。

- 職場で無視され、放置されて何をしたらいいのかわからずウロウロする…。

↑ブラック企業で働く若手の職場環境なんてどこもこんなもんです。

私も新卒で入った会社をすぐにやめて別の会社に転職していたので、

ある程度の冷たい対応は覚悟してたんです。

でも、さすがにこの会社の環境は耐えられなくて数ヶ月で転職しました…。

(その後、次こそは絶対失敗したくない!と思って気合を入れて転職活動した結果、なんとかホワイト企業に入り込むことができました)

一度入ってしまった会社は辞めるのが難しい

一度入社してしまった会社って、

たとえブラックだと気づいても

退職するのが意外に難しい(めんどくさい)こともあります。

もちろん、職業選択の自由って誰でも憲法で認められてる人権なんで、

どんな職場でも仕事を辞めるのは自由ですよ。

ですが、退職の時って1ヶ月前までに退職願を出さないといけないとか、

- まずは直属の上司に退職意思を伝えて、

- その後に部門長に呼び出されて、

- その後さらに人事部に行って…

みたいに、めっちゃめんどくさい社内手続きがあったりするんですよね。

上司や管理職って部下に退職されると自分の人事評価が下がるんで、

いろんな上司のところに話をしに行くたびに

「もうちょっと頑張ってみたら?俺の若い頃は…」

…とかめんどくさい説教されるんで、

さらに精神的に疲弊させられます。

「どうせ辞める会社だからテキトーにやればいいじゃん」

と思われるかもしれませんが、実はそうもいきません。

こういう退職の手続きって適当にやってしまうと、

自分の職歴としてマイナス要素が残る可能性があるんで絶対に手が抜けないんです。

会社の人事部が採用時に参考にする情報として、

雇用保険の加入記録というのがあるんです。

そこに変な履歴を前の会社につけられたりすると

あなたのキャリアに傷がついたりします。

特に大手企業ではこういうのは厳しくチェックしてます。

こういうめんどくさい社内手続きや

上司の引き留めをぐだぐだやってるうちに、

数ヶ月〜1年ぐらいは普通に経ってしまいます。

そう考えると「20代のフレッシュな若手」として会社選びができる期間って意外に短いんですよね。

10年後、20年後になってから「こんなはずでは…」ってなりたくない人は、20代の若手の時点でホワイト企業に入社するようにしましょう。

20代はまちがってもハロワで求人を探すな

現在、ほとんどの人は転職サイトで求人探しをすると思いますが、

「実は求人はハロワで探してます…」という人が

若い人にも意外に多くてびっくりすることがあります。

ハロワって公的機関なんでなんとなく安心感があるのはわかりますが、

結論から言うと20代の人がハローワークを使うのはまずやめといた方が良いです。

ハロワって政府が失業対策や

セーフティネットとして運営している組織です。

言い方は悪いですが、

↓ハロワってこういう

仕事がどうしても見つからなくて苦しんでいる人

向けに政府が求人を紹介してくれる場所なんです。

- 中卒とかで社会に出てしまって全然仕事がない人とか

- 30代後半〜40代以上で家族もいるのにいきなり会社にリストラされてしまった人とか、

- 年齢60代以上でリストラされ、年齢を理由にどこにいっても断られてしまう人とか、

まさか…と思われる人は、実際にハロワに行って窓口で順番待ってる人たちを見てください。

(きっと私のお伝えしたいニュアンスが伝わると思います)

ハロワの求人に応募してしまうと、

必然的に安いお給料で買い叩かれる可能性がきわめて高くなります。

公的機関のハロワでもブラック企業の求人が省かれているわけではまったくないです。

ハロワって企業側は無料でいくらでも求人を出せるので、

業績が悪いのに人手不足なブラック企業が、

広告費をケチるためにハロワで求人募集をかけるケースってめっちゃ多かったりしますからね。

民間企業が運営している転職サイトの場合は、

企業側は求人掲載するために広告費が必要になります。

私たち仕事を探す側が転職サイトを無料で使えるのは、

転職サイトが企業側の負担する広告費で運営されているからです。

実際、私が20代のころに応募したブラック企業の求人は、

ハロワの窓口職員さんが「ここはおすすめですよ!」ってすすめてきた求人でした。

(当時は私も「ハロワの人って公務員みたいなもんだから変なことは言わないだろう」って思って、安易に信用してしまいました…)

ハロワの職員さんって、彼ら自身が非正規職員だったりしますし、

良い求人を紹介しても別に自分の成績になるわけではありませんから意外にテキトーなんですよね…。

20代若手や第二新卒の求人専門の転職サイトを使おう

\ 未経験OKの求人多数あり!/

変な求人にまちがえて応募したくない人は、

↑やはり民間の転職サイトで求人を探すのが無難です。

特に、いま20代の人や第二新卒の人は

20代若手層むけの求人専門の転職サイトで求人を探すようにしましょう。

なお、リクナビなどの大手転職サイトは20代の人は使わない方が良いです。

大手の転職サイトって、30代後半以上の実務経験豊富な人向けの求人紹介がメインだからです。

20代の人がリクナビで求人探しても、

「自分の職歴では応募できる会社が1件もないんだけど…」みたいなことになりがちなんですよね。

(これ、かなり絶望的な気分になるので要注意)

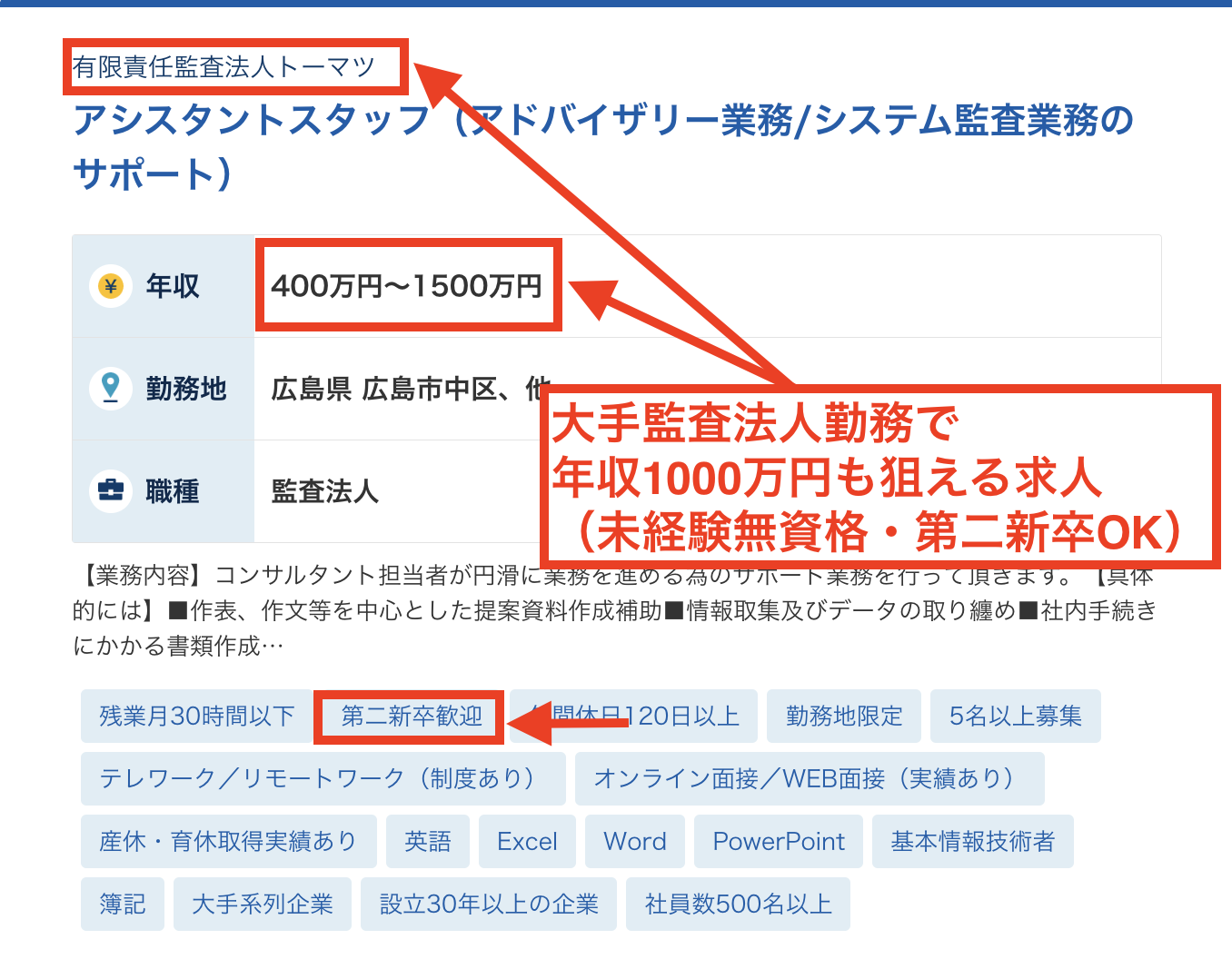

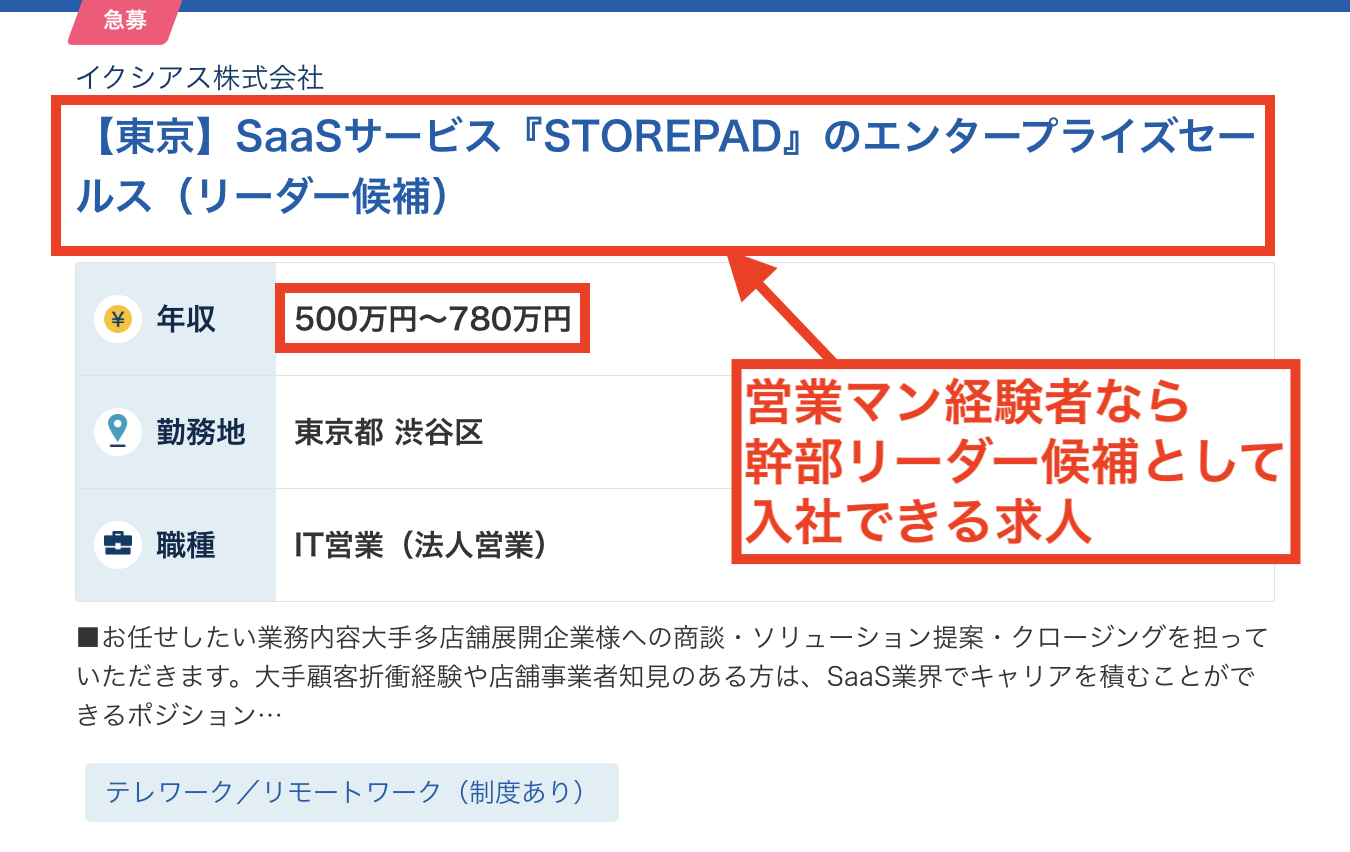

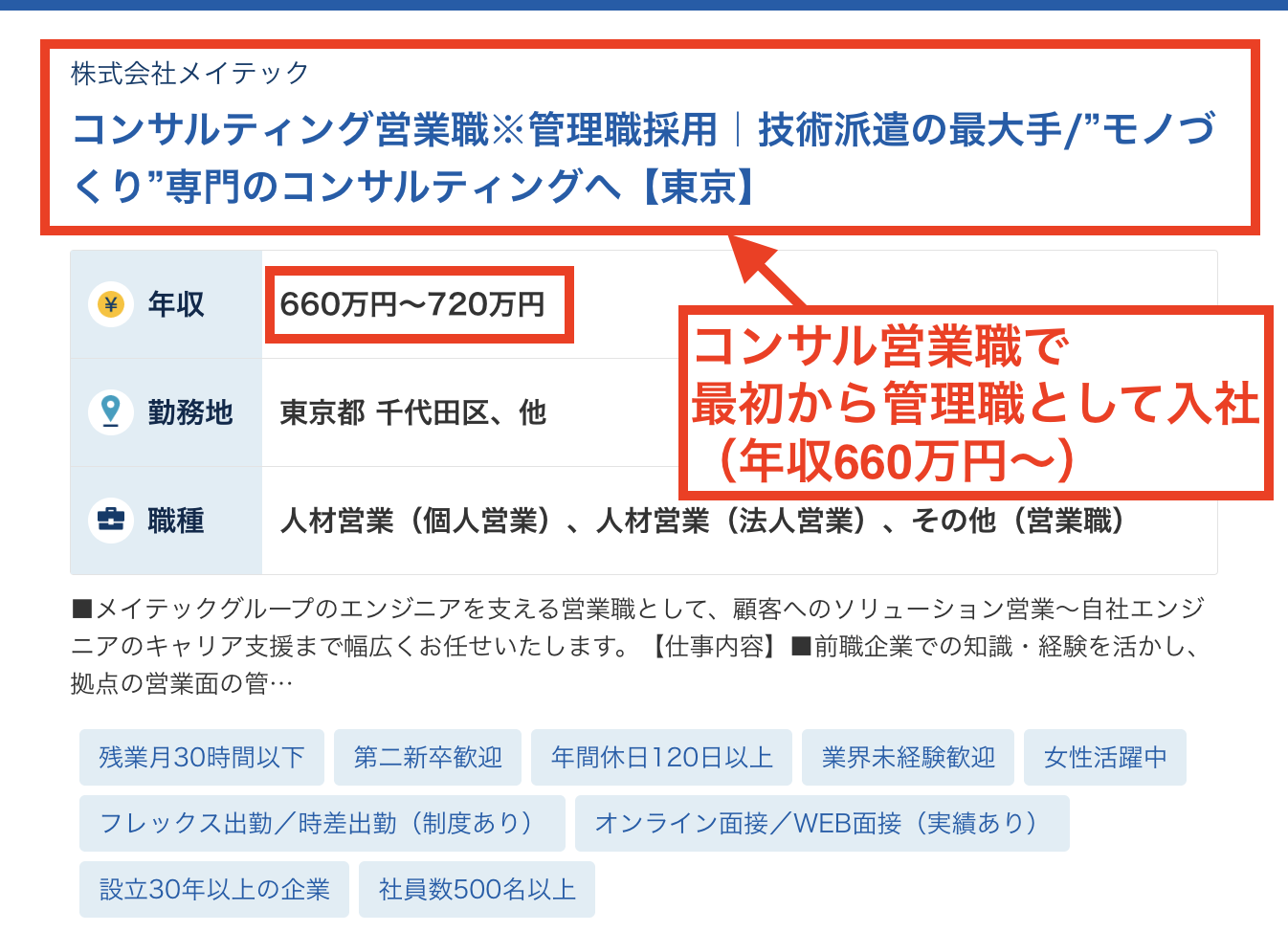

- 新卒就活だと激戦すぎて入社できない上場大手企業の第二新卒OK求人

- 将来的に年収1000万円も狙える経営コンサル企業の20代向け求人

- 人事や法務・マーケティングなど人気職種の未経験OK求人

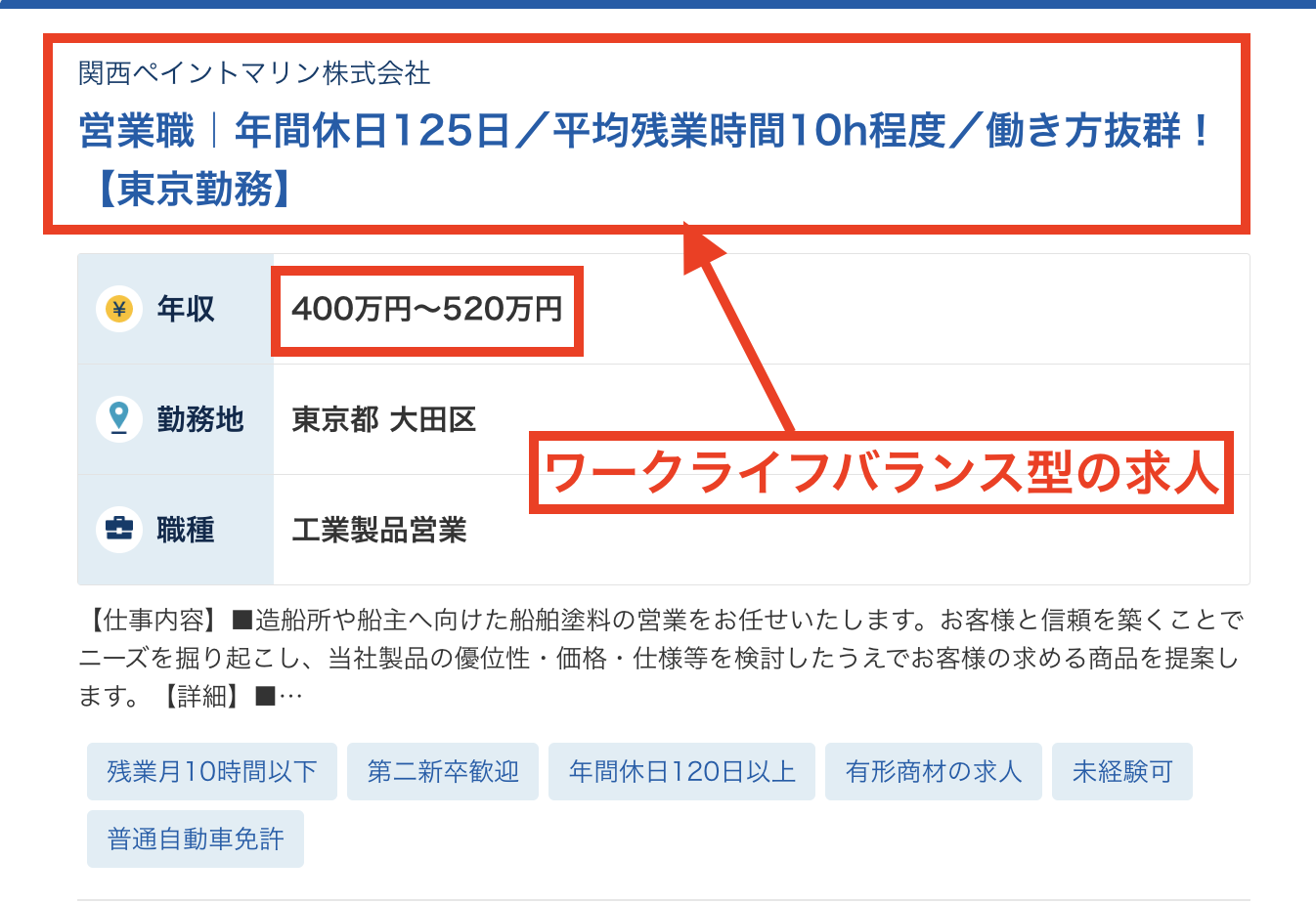

- 月の残業時間10時間以内のワークライフバランス求人

- テレビCM等で誰でも名前を知っている超大手企業の求人

>>第二新卒やフリーターもOK!

20代専門の転職サイトで求人を見てみる

くりかえしになりますが、

20代の転職は「どういう会社に入るか?」でほぼ決まります。

ホワイトに入るか、ブラックに入るかで

10年後に稼げる年収額はまったく違ってきますよ。

30代〜40代の働き盛りの年代になったころに、

まわりに年収で負けてるのって悔しいじゃないですか。

社会人生活って今後30年も40年も続くことですから、

20代のタイミングでしっかりとキャリア構築を意識して会社を選ぶのが大切ですよ。

これから転職活動を始める人は、ブラック企業の求人があらかじめ排除されている転職サイトで求人を探すようにしてください。

今すぐは転職するかどうかわからない…という人へ

私のブログを読んでくださっている方の多くは、

↓おそらくこんな感じだと思います。

(こういう人向けに記事を書いています)

- 今すぐ転職するかどうかはわからない。でもさすがに今の会社で老後まで一生働く…とかは考えられない。

- 現在はいろいろ情報を集めている段階(転職活動についてまだ具体的な行動アクションはしていない)

- 学生時代の就活は経験あるけど、社会人の転職活動は何から始めればいいのかいまいちよくわからない…。

↑私も大学出てすぐ〜30代の今まで、

転職活動は何回もやってきたんでよくわかります。

転職活動とかはっきり言ってめんどくさいですよね。

家に帰ってきたらクタクタでパソコンの電源つけるのすらめんどくさいのが普通です。

ただ、今すぐ転職する気はない人も転職サイトへの無料登録だけは今のタイミングでやっといた方が良いです。

仕事のストレスや疲労が限界まで溜まってくると、

転職サイトに登録する気力すらなくなりますからね。

(そうなるとズルズルと先延ばしになり、気づいたらもう年齢20代後半…なんてことになりがちです)

転職サイトで無料アカウントだけでも作っておくと、

自分で指定した年収などの条件にマッチする求人が出るたびに自動通知してもらえます。

なんとなく気になった求人が見つかったら、

情報としてブックマーク保存しておきましょう。

これやっとくだけでもいざとなれば転職もあるという選択肢を確保することができるんです。

いい意味での「逃げ道」を作っておくことができますから、

今の状況でストレスや過労でどうしようもなくなる前に

転職という対抗策を取ることができます。

転職サイトは最初から最後まで完全無料で使うことができます。

今すぐは転職できない人も無料アカウント登録だけは早めにやっておきましょう。

この先、どうしても転職しないとやってられない…となったときに、

すぐに行動を起こせるようにしておくのがたいせつですよ。

最後の最後にお伝えしたいこと

20代の転職活動がうまくいくか?うまくいかないか?って、

結局は良い求人に出会えるか?によって決まってしまうケースが多いです。

転職活動も出会いの要素が重要(というかほとんどすべて)なんですね。

どんなに能力的にハイスペックでも、

たまたま良い求人に出会えなくて

ブラックでしかたなく働いている…という人はたくさんいますし、

逆に学歴も能力もごくフツーの人だけど、

運良くホワイト企業の求人に出会えて

高いお給料で楽しく働いている人もいます。

これって恋愛と似てたりします。

イケメンや美女なのにたまたまいい人と出会えなくて、

人生で彼氏・彼女できたことないです…って人はたくさんいますよね。

つまり、本人のスペックには問題がないのに、

これまで異性と出会った回数が少なすぎるのが原因でうまくいってないケースです。

そういう人はまずは出会い系でも合コンでもなんでもいいので、

とりあえずは異性と出会う回数を増やすのが重要になるでしょう。

転職活動もこれとまったく同じ。

どんなに能力ややる気に自信があっても(どんなイケメン美女でも)

まずたくさんの企業求人を見てみないと(出会いの場に出てないと)

良い会社には転職することはできません(彼氏・彼女はできません)

いまの会社でこの先ずっと働くことはないかも…

しばらく無職やってたけどさすがにもうやばいかも…

↑などなど、転職を意識し始めたらなるべく早いタイミングで、

転職サイトをフル活用して、

たくさんの求人を見るようにしてください。

転職サイト内で希望する年収額や勤務地、

残業時間の上限などを条件指定しておくと、

それにマッチする求人が出てくるたびに最速で自動通知してくれます。

良さげな求人が見つかったらブックマーク保存しておきましょう。

これをなるべく早いタイミングで初めて、

とにかくたくさんの求人を見てみる(=いろんな異性と出会ってみる)のが大切です。

転職サイトから送られてくるおすすめ求人を

日常的にチェックするクセをつけておくと、

- 「自分の職歴や年齢だと、だいたいこのぐらいの年収相場なんだな」とか、

- 「この会社、ずっと求人募集かけてるけど、ひょっとして人が入ってはすぐ辞めていっている会社なのかな」

↑とかいったように、いろんな気づきがあるはずです。

恋愛でもいろんな人とたくさん会っていると、

なんとなく相手を見る目が養われてきますよね。それと同じです。

転職サイトは無料で使えるものですのでなんのリスクもありません。

転職サイトで見ることができるナマの求人情報から情報を読みとるようにしてください。

X(旧Twitter)やYouTubeを見て転職関連の情報探すよりも

はるかに良い情報リサーチになりますよ。

20代の転職活動は行動が早いか遅いかで決まります。

学歴や職歴、現時点での能力スキルとかまったく関係ありません。

過去の実務経験や職歴で判断される30代以降とは違って、

20代は「いかにしてホワイト企業の求人に出会う確率を上げるか?」で

転職の成功/失敗が決まってしまうんです。